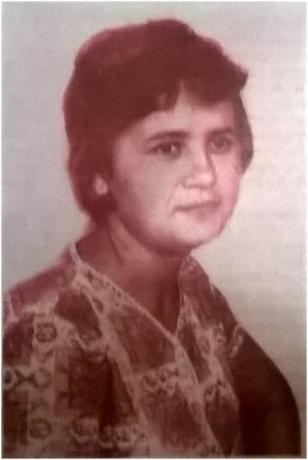

Любченко Клавдия Анатольевна

Любченко Клавдия Анатольевна (родилась 27 марта 1954г.), с 1985г. работала в Бирюковской школе в должности учитель истории и обществоведения, с 1987г как замдиректора по учебной части, возглавила педагогический коллектив как директор школы в августе 1990 году. Надо было сплотить людей в единый коллектив. Трудолюбие, высокая требовательность, душевная чуткость помогли умело расставить кадры, преодолеть трудности в становлении работоспособного коллектива. Обладая способностью глубоко анализировать работу учителя, давая конкретные рекомендации, Клавдия Анатольевна старалась поддержать начинающих учителей. В 2001г она стала призером областного конкурса «Женщина – руководитель года».

ФЕДОРЧЕНКО ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА

Федорченко Людмила Степановна (в девичестве Щербакова) родилась 6 августа 1951 года в селе Икряное Астраханской области. В семье Людмила была седьмой по счету. Семья была большая и дружная. В свободное время все вместе читали книги (мама любила стихи), играли в шашки и шахматы. Людмила училась в средней школе села Восточное Икрянинского района. Людмила с подругами увлекалась стихами, по вечерам смотрели в звездное небо на созвездия. Её любимыми поэтами были Есенин, Лермонтов, Вероника Тушнова, Юлия Друнина, Анна Ахматова, Марина Цветаева. В пятом классе начала писать стихи сама. Людмила очень любила химию, хотя учителя менялись часто. Хотелось стать учителем и давать хорошие знания детям.

В 1968г она поступила в педагогический институт имени Кирова, на естественно-географический факультет, отделение биологии и химии. Жила в общежитии, дружила со всеми жильцами и до сих пор встречается с однокурсниками. Во время полевой практики объездила много мест Астраханской области. Вставали рано утром, чтобы послушать пенье птиц и определить по голосу, кто поёт. Во время каникул она ездила по Северному Кавказу по лермонтовским местам, побывала в Тиберде, каталась по канатной дороге, прошлась по Пушкинским местам, посетила могилу Пушкина.

В 1973 году, окончив институт, она пришла работать в родную школу. Проработав там три года, Людмила вышла замуж за Федорченко Николая Семеновича. С ним она уехала в Подмосковье, город Талдом. Там в 1978 году родилась дочка Алена. А затем семья Федорченко три года жила в Калининской области, селе Моркины Торы Бежецкого района и в городе Кувшиново. Муж работал заместителем заведующего банком, а Людмила Степановна в школе учителем химии и биологии. В 1980 году они вернулись в Астраханскую область, поселились в селе Никольское Енотаевского района. Людмила Степановна работала в профтехучилище, преподавала студентам химию и биологию. Там в 1982 году родился сын Иван.

В декабре 1984 года Федорченко приехали в Бирюковку. Людмила Степановна пришла работать в Бирюковскую школу учителем химии и биологии. В школе её знают как опытного и талантливого педагога. Много родителей и выпускников вспоминают её с теплотой. «На её уроках царила особая атмосфера: звучали стихи, разыгрывались сказки». А ведь это были уроки химии, точной науки. Людмила Степановна всегда считалась прекрасным организатором, умела подобрать ключик к детской душе, самые непослушные ученики участвовали в выступлениях театра «Курьез», организованных ею. Без неё не обходилось ни одно общешкольное мероприятие, вечер встречи выпускников, выступление агитбригады, посвященное защите окружающей среды. Школе Людмила Степановна посвятила такие строки «Учительского вальса»:

Зазвенел звонок призывно,

Я иду в свой класс.

Как бы ни было мне трудно,

Улыбнусь сейчас.

Над судьбой своей сегодня

Плакать погожу,

Я с детьми про всё забуду,

А себе скажу:

Ты пойми и успокойся,

Никуда не рвись.

Школа – это не работа,

Школа – это жизнь.

Людмила Степановна пишет стихи с детства. В школе она организовала литературный клуб «Дебют», где читала свои стихи детям и коллегам, консультировала начинающих поэтов. Вот одно из стихотворений:

Мечты любви! Как сладостен их плен!

Но горек смысл: люби и помни,

Что всё пройдёт, и только хлад и тлен

Пространство, где жила любовь, заполнят.

Но возродится где-то, в ком-то вновь, -

И это продолжаться будет вечно –

Он и Она. Пока жива Любовь,

Жизнь будет множиться

И длиться бесконечно…

В содружестве с учителем музыки Кусамановой Светланой Викторовной она написала песни, которые многое значат для бирюковцев. Творчески переработанная песня о Бирюковке, созданная когда-то сельским библиотекарем Валентином Масловым, по праву считается гимном села:

Ветер песнею ласковой над рекой пролетает.

Обнялась с ночью-сказкою Бирюковка родная.

Богатырскими кронами шелестят тополя.

Зноем дня опаленная отдыхает земля.

Курлычут с небесных высот журавли,

на свете нет краше Приволжской земли!

Людмила Степановна написала слова гимна детских общественных организаций нашего района. В 2008 году вышел сборник астраханских поэтов «Мы - капли Волги», посвященный 90-летию Михаила Луконина, в котором есть и её стихи.

Вот одно из её стихотворений, в котором она пишет о своей судьбе:

Тополя зеленеют за школьным окном.

Согревает их солнце весенним теплом.

Тополь мой в той далёкой родной стороне

Стал большим и, конечно, забыл обо мне.

Пролетела вся жизнь. Пролетели года,

Как из дома уехала я навсегда.

И бросало меня по России большой.

Потеряв отчий край, я искала другой.

Но нигде не нашла я такого угла,

Чтобы жить, как когда-то я в детстве жила.

Потеряла родных, дорогих мне людей,

Боль вошла в мою душу, сроднилась я с ней.

Где-то там далеко мой родительский дом,

И тропинка к нему зарастает быльём.

Приютила, согрела чужая земля,

И чужие стучатся в окно тополя…

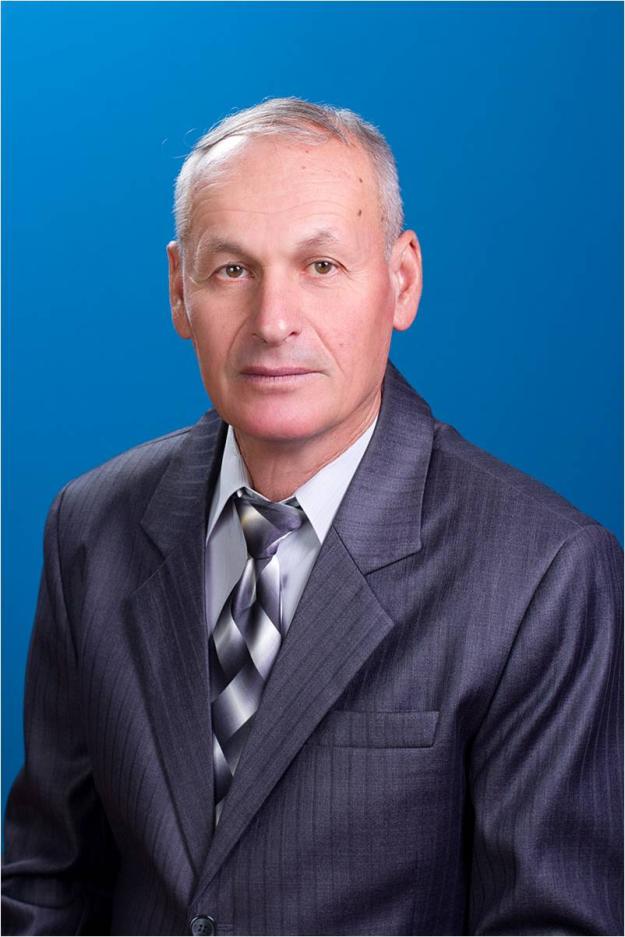

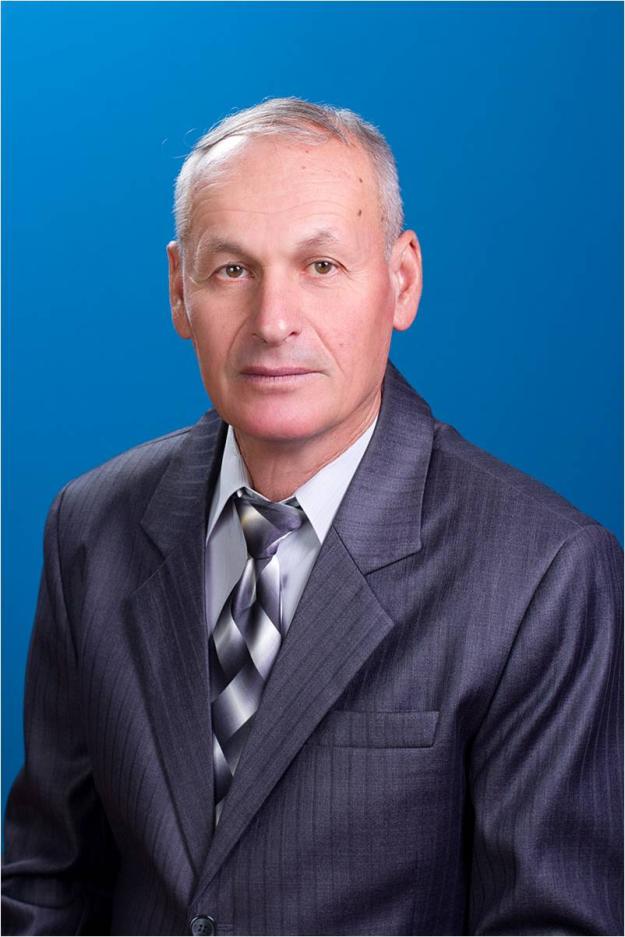

КРАСИЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился Валерий Александрович Красильников 27 июня 1951 года в селе Большой Могой Володарского района.

Он рано остался без отца. Его отец, участник Великой Отечественной войны, Александр Лукьянович скончался от тяжелого ранения в саратовском госпитале в 1955г. У матери на руках осталось трое детей.

Ей помогали ее родители Александра Степановна и Владимир Федотович Шиховы. Трудолюбивая, дружная семья, где дети всегда были заняты учебой и домашними делами, оказала большое влияние на становление Валерия. От деда он воспринял любовь к природе, стал азартным охотником и рыбаком. Особую роль в жизни Валерия Александровича сыграла старшая сестра Валентина. Подражая ей, он, окончив школу, решил стать учителем.

Там он окончил восьмилетку, а когда семья переехала в поселок Болдинский, он продолжил обучение в Началовской школе, год до призыва на военную службу Валерий проработал на животноводческой ферме № 1 колхоза имени Шести павших коммунаров.

В 1969 году его призвали в армию. Приморский край поразил его своей нетронутой красотой дикой природы. Служба в танковых войсках оказалась нелёгкой. Обстановка на границе была напряженной. Не раз по тревоге поднимались в ружьё. После года службы Валерий Красильников был назначен командиром танка. Демобилизовался он в звании старшего лейтенанта и приехал в село Бирюковку, где в это время проживала с семьей его старшая сестра Валентина Александровна Овчинникова.

Так с июля 1971 года вся его жизнь связана с этим селом, которое он считает своей второй малой Родиной.

Валерий Александрович устроился работать в школу учителем физкультуры, заочно поступил учиться в педагогический институт имени Кирова и успешно окончил его, получив диплом учителя математики. Он прошел через все ступени профессии: был учителем, классным руководителем, воспитателем лагеря труда и отдыха, с 1995 по 2013 годы занимал должность заместителя директора по воспитательной работе, сейчас работает педагогом дополнительного образования. В тесном сотрудничестве с муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних он много внимания уделял работе с «трудными» детьми. Как заместитель директора по воспитательной работе, он разработал программу гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, которая была признана лучшей в области.

В 1972году он вместе с другими учителями заложил школьный стадион. Там были не только беговые дорожки, футбольное поле, но и места для зрителей, трибуна победителей, флагшток. В 1987г школа переехала в новое здание. На новом месте вместе с учителями технологии и физкультуры Туменовым Саурбаем Баязиевичем, Климовым Валентином Викторовичем, Черновым Алексеем Павловичем и учениками он заложил новый стадион, который долгое время считался лучшим в районе. На стадионе есть беговые дорожки, две баскетбольные площадки, футбольное поле, гимнастический городок, волейбольная площадка. Спортивные праздники, кроссы, эстафеты, товарищеские встречи стали традиционными в селе и школе. Валерий Александрович был и организатором, и судьей, в составе сборной принимал участие в Спартакиадах. Сейчас он ведёт секции «Шашки», «Шахматы», «Теннис». Наши спортсмены постоянно занимали призовые места на соревнованиях.

Валерий Александрович был заядлым охотником. Но были и другие увлечения. В 1970-е годы школе организовали вокально-инструментальный ансамбль. Он играл на ударных инструментах, выступал на молодежных вечерах в сельском клубе и в школе.

Красильникову В.А. присвоено почетное звание «Отличник физической культуры и спорта», «Отличник образования», в 2010 году он стал «Почетным гражданином Приволжского района». У него много почетных грамот и благодарственных писем от Думы Астраханской области, главы Приволжский район, общественных организаций.

ОВЧИННИКОВА

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

учитель русского языка и литературы

Овчинникова Валентина Александровна родилась 16 сентября 1949г в семье служащего. Отец, Красильников Александр Лукьянович, участник ВОВ, был тяжело ранен, ранение сказалось на его здоровье и в послевоенное время. Умер он в возрасте 28 лет в 1955 году в военном госпитале города Саратова, там был и похоронен. Многие семьи тогда остались без отцов.

Мать Надежда Владимировна осталась одна с тремя детьми на руках. Вале, старшей из детей, было 6 лет, брату Валерию 4, сестре Александре 2 года. Так война сказалась на детстве Вали. Время было трудное, голодное, не до фотографий, поэтому их почти нет.

Вскоре мама стала жить вместе с Манцуровым Анатолием Антоновичем в селе Большой Могой Володарского района.

Матери помогали ее родители бабушка Александра Степановна и дедушка Владимир Федотович Шиховы. О бабушке остались неизгладимые воспоминания. Ее мама была учителем начальной школы. Сама бабушка была грамотным человеком (хотя окончила 4 класса церковно-приходской школы), но знала прекрасно русскую литературу, передала и Вале эту любовь к книге, к литературе. Она знала наизусть всего «Евгения Онегина», цитировала Тургенева, Толстого, Крылова. Знала великое множество сказок, пословиц, поговорок. Баловала внучат вкуснейшими пирогами. Кем только не работала бабушка: и председателем сельсовета была, и депутатом, и учителем начальных классов (хотя никакого педагогического образования не имела), и возглавляла бригаду по уборке сена. Валентина Александровна вспоминает: «Бабушка была по характеру строгая, но в то же время добрая. У бабушки для нас, внуков, был распорядок дня. Если учебный день, то до обеда – уроки в школе, затем обед, затем заготовка топлива. Нужно было накосить чакан и принести на коромысле с поля восемь снопов. Этим чаканом бабушка топила печь. После этого выполняли уроки. В выходные помогали по дому, носили воду с речки на коромысле, топили баню, ходили в лес за хворостом, летом -за ежевикой, убирались дома. Бабушка была очень чистоплотной: накрахмаленные занавески и накидки, начищенный до блеска старинный медный умывальник, мазанный глиной двор. Во дворе росли виноград, вишня, цветы и редкий в то время серебристый лох. В селе бабушку очень уважали. Дед, потомственный рыбак, искусно играл на саратовской гармошке и поэтому всегда был почетным гостем на свадьбах. Не обходили приглашением и бабушку, которая исполняла частушки, припевки, страдания. Дед, тяжело заболев, десять лет был у нее на руках, как беспомощный ребенок. Его надо было кормить, брить, укладывать спать, мыть в бане. Он ничего не мог делать, и только не забыл игру на любимой гармошке, но так и не передал ни детям, ни внукам свой талант.

В 1958г началась реорганизация МТС. Технику решили продать колхозам. Большинство механизаторов были уволены. Моторно-ремонтную станцию в селе Большой Могой тоже закрыли. Пятьсот человек рабочих были разом уволены и вынуждены искать другую работу. Родители оставили Валю с братом жить с бабушкой и дедом, а сами переехали в колхоз имени Шести павших коммунаров на МТФ №1.

Жила семья в землянке на Килинчинском острове. В первые послевоенные годы решение жилищной проблемы проходило путем предоставления места в землянках, вагончиках, коммунальных квартирах. Вот и семья Манцурова получила землянку на скотоводческой точке. Родители сначала смотрели за скотиной, потом устроились на работу на МТФ №1. Электрического освещения на острове не было, использовали керосиновые лампы. А в поселке Болдинском было электричество, линия шла с города. В 50-е годы колхозам разрешили подключаться к городским электросетям. В 1958г. электричеством по всему Союзу пользовались только 30% колхозных дворов. Не каждое село могло этим похвастаться. Например, в селе Большой Могой электрическая энергия подавалась автономной электростанцией, работающей на дизельном двигателе, использующим солярку. Каждый вечер в 12 часов свет выключали, а утром в 6 часов включали.

С Килинчинского острова каждое утро переправлялись на лодке через реку Прямую Болду в поселок Болдинский. Мама работала в детском садике. Отец плотничал, а потом стал трактористом в колхозе. В клубе в 1964 или в 1965 году появился телевизор, его дали колхозникам в награду за доблестный труд. Все село сбегалось посмотреть телепередачи. В клубе было не протолкнуться, всем хотелось посмотреть на чудо техники. В селах главным видом досуга были игры, посиделки на завалинке, посещение красного уголка (там проходили собрания и планерки), куда каждые выходные привозили кинофильмы. Стульев не было. Кто жил близко приносили с собой табуретки, скамеечки. Позже в селе появился клуб. Его строил отчим Вали Манцуров Анатолий Антонович. Цена на детский билет была 10 копеек, взрослый – 20 копеек. Доступность произведений советского кино было, я думаю, очень важным агитационным и культурным достижением советской власти. В 1963 году колхозников за хорошие показатели в работе премировали телевизором. Все село сбегалось посмотреть. В клубе было не протолкнуться, всем хотелось посмотреть на чудо техники. В 7 часов вечера завклубом включал телевизор, и люди смотрели телепередачи. Особенно популярной была телеведущая Зоя Летяга. В 10 часов телевизор выключали. Здесь же в клубе по субботним вечерам молодежь собиралась на танцы: приносили проигрыватель с виниловыми пластинками и танцевали модный в те годы твист.

Начальная школа была в поселке Ивановском. На учебу ездили на телеге, запряженной верблюдом, ежедневно, в любую погоду. Возил детей дедушка Кайбалиев. Лошадей тогда было мало в колхозе, даже молоко на приемный пункт в село Началово возили на быках. Однажды под Новый год дети возвращались с елки, и верблюд чего-то испугался, опрокинул телегу с детьми. Никто не пострадал, но подарки были растеряны, и многие дети плакали не страха и боли, а из-за того, что лишились таких долгожданных и редких в то время лакомств.

В 1961г в поселке Болдинском открыли начальную школу. Тогда государство много строило школ, особенно малокомплектных. Курс был взят на среднее всеобщее образование. В середине 50-х полную среднюю школу по всему Союзу окончили менее 40% детей, а в конце 60-х – уже около 70%. Можно сказать, что Вале Красильниковой повезло родиться в такое время. Сельские жители стали получать паспорта, гарантированный минимум оплаты труда, в 1964г была введена пенсия для колхозников ( бабушка получала пенсию 28 рублей). Сумма зарплаты отца Вали кажется очень маленькой – 45 рублей, но ведь и цены были низкими на основные продукты питания. Например, 1 кг сахара стоил 78 копеек, а буханка белого хлеба – 20 копеек. А питались, в основном, рыбой, картошкой, хлебом и овощами со своего огорода. Но рыба не приедалась, из нее готовили всевозможные блюда: паштет, пироги, пельмени. В праздники на столе было угощение: редкие в те годы шоколадные конфеты, чай, ежевичное варенье, и, конечно, пироги, ватрушки, плюшки, булочки. Пекла бабушка и жаворонков, встречая весну.

Отсутствие нормальных жилищных условий, достаточной заработной платы, необходимого ассортимента товаров и услуг, элементарных удобств, - все это не помешало Вале стать отзывчивым, трудолюбивым, терпеливым и образованным человеком. Отношение людей друг к другу было другим, более теплым, добрым. На селе все и все друг о друге знали, помогали, чем могли, дружили семьями. Ценности были другими: уважали умельцев, чтили коллектив, учили жить по совести.

После окончания школы надо было учиться в Началово. Бабушка посоветовала маме устроить Валю и Валеру в 8-летнюю школу с. Большой Могой Володаровского района, ее малую родину.

Школьные годы запомнились светлыми. Валя с братом хорошо учились, активно участвовали в работе пионерской дружины, занимались спортом. Вспоминает Валентина Александровна: «Хорошо помню завуча школы Заволженскую Анну Ивановну, учителя истории Галину Андреевну, учителя математики, Анатолия Федоровича учителя музыки и труда. С баяном в руках в свободное от уроков время Анатолий Федорович собирал нас на хоровой кружок , и мы готовились к концертам, выезжали в Марфино , районный центр, на смотры художественной самодеятельности. Анатолий Федорович вёл у нас и уроки труда. Почему-то нас не делили на подгруппы, и мы, девочки, вместе с мальчиками ходили на уроки труда 1,5 км в мастерские, где учились строгать, пилить и т.д. Мастерили табуретки, совки, полочки для книг и цветов, и многое другое».

Бабушка ходила на родительские собрания и всегда получала благодарности за воспитание внуков, чем очень гордилась. В селе была библиотека, которую она регулярно посещала и детей приучила читать книги. По тем временам это была богатая библиотека. Именно там Валентина Александровна познакомилась с произведениями русской и зарубежной литературы, что в дальнейшем и предопределило ее судьбу: она стала словесником. Наставницами в выборе книг была бабушка и библиотекарь- Галина Федоровна, которая легко ориентировалась в мире книг и хорошо знала запросы читателей.

Вспоминает Валентина Александровна: «Помню долгие зимние вечера, когда по распорядку дня до 6 часов сделаны все уроки и после ужина мы садились читать, каждый свою книгу. А в 9 часов вечера ложились спать, бабушка включала маленький старый радиоприемник (в селе Большой Могой в каждом доме были радиоточки, иногда транслировали передачи из Володаровки) – в это время шла трансляция спектакля. Так, не выходя из дома, мы практически каждый вечер приближались к миру театра. Радиоспектакли были замечательные, не видя актеров, можно было легко себе представить героев пьес».

Памятными остались каникулы, которые дети проводили в родительском доме. Зимой, все без исключения, вставали на коньки. Мальчишки играли в хоккей, а девочки на «снегурках» катались вокруг поля. В конце 60-х годов хоккей и фигурное катание были самыми популярными видами спорта, а снежные и холодные зимы позволяли детям кататься на льду до самого вечера. Дети любили играть в лапту, «американку», катались на велосипедах, летом купались, ловили рыбу. Летом все дети трудились на поле, пололи свеклу, кукурузу, очищали от травы водогоны, собирали корм коровам. Конечно, дети помогали родителям по огороду. Жизнь приучала детей к труду, заставляла ценить вещи, купленные на заработанные лично деньги, делала их самостоятельными.

После окончания 8-летки в селе Большой Могой Валентина хотела поступить в педагогический техникум. Конечно, идеалами в то время были космонавты. Их имена запоминались сразу, ими гордились, их любили. Но Валя хотела стать учителем. Может быть, на этом выборе сказалось влияние бабушки и прапрабабушки. А возможно и то, что профессия учителя была в то время престижной и востребованной. По телевизору часто показывали фильм «Сельская учительница» с Верой Марецкой в главной роли. Много новых школ открывалось в селах и городах, нужны были сельские учителя. Но мама сказала, что «ещё мала в городе учиться». И Валя поступила в 9 класс Началовской школы. Новая школа, новые учителя, одноклассники. Жить пришлось в интернате, так как в зимнее время идти через паром четыре километра было трудно и опасно, на это затрачивалось немало времени и сил.

Класс был сильный, несколько ребят учились на «отлично» (Устинов Н., Токазеева В. и другие). Вале легко давались гуманитарные дисциплины: русский и английский языки, не любила она химию и математику. Она вспоминает: «Теперь я понимаю, как много зависело от учителя. С благодарностью вспоминаю Дудченко Нину Александровну (преподавателя истории), Дудченко Сергея Александровича и Шубину Светлану Ивановну (учителя физики), Меркулову Галину Ивановну (учителя русского языка и литературы)».

По иронии судьбы домоводства не было в Началовской школе. Девочки изучали трактор, учились его водить, но экзамены сдавать на права они не стали – просто не связывали с этой профессией в дальнейшем свою судьбу. Но навыки вождения трактора однажды пригодились: на поле, где в летнее время мы, подростки, работали, сделалось плохо трактористу и пришлось отвезти его домой. В эти годы техникой увлекались многие, вот и Валя водила мотоцикл, мотороллер, любила кататься на велосипеде, ездила верхом на лошади. Я узнала следующее: профильного обучения в 60-х годах в старших классах не было, но старшеклассники обучались рабочим профессиям, чтобы по окончании школы сразу устроиться на работу, на производство. В этом состоял смысл политехнической школы. Но только 17% выпускников выбирали ту профессию, которой обучались в школе.

Там же в Началовской школе, ее приняли в комсомол. Так случилось, что обучаясь в Большемогойской школе, Валя не смогла стать комсомолкой, потому что в каникулярное время они с братом уезжали к родителям на МТФ№1. Именно в это время в Марфинском райкоме комсомола ее одноклассников принимали в ряды ВЛКСМ.

Весной 1966 года в ее жизни произошло одно событие. Во время ледохода она вышла на речку и вдруг увидела, как от берега откололась льдина и поплыла вниз по течению. На льдине была маленькая четырехлетняя девочка Сагидаш Мулдагалиева. Валя кинулась в ледяную воду и вытащила девочку на берег. Никому она об этом не рассказывала, но кто-то написал об этом случае в районной газете. И вот, неожиданно для нее самой, на торжественной линейке Валентине вручили медаль «За спасение утопающего». Сейчас эта спасенная тогда девочка уже бабушка, но до сих пор вспоминает Валентину Александровну с благодарностью. Я поражаюсь, какая оказывается храбрая у нас учительница! А мы ничего этого не знали! Поглядишь на Валентину Александровну: полная, коренастая, с добрыми, умными глазами, теплыми, мягкими руками, всегда спокойная, терпеливая, медлительная – и ни за что не поверишь, что она совершила подвиг!

После окончания Началовской школы, по совету близких, Валентина поступила в 11 педагогический класс СШ№ 2г. Астрахани, там получила профессию старшей пионервожатой.

О профессии педагога она мечтала давно, но представляла себя учителем начальных классов. А тут пришлось ей работать, в основном, с детьми пионерского возраста.

По направлению Наримановского РОНО она была направлена в Бирюковскую восьмилетнюю школу. Здесь началась ее трудовая биография длиною в 41 год.

Попов Сергей Алексеевич, бывший пионер, вспоминает: «… И, как сейчас понимаю, были счастливы тем, что нам повезло по жизни с наставниками – учителями и пионерским вожатыми. Вместе с директором школы, молодым тогда учителем физики Григорием Васильевичем Поповым они не давали жить скучно никому, были заводилами всех добрых дел – будь то спортивный праздник или вечер в сельском клубе, выступление агитбригады в совхозе или трудовой десант. Пришли работать в школу, надев алый галстук, пионерской вожатой Валентина Александровна Овчинникова и Римма Балтабаевна Тайпакова. Они «зажигали» своей неуемной энергией, выдумкой и творчеством всех вокруг себя».

Пионерская организация носила имя детского писателя, погибшего на фронте во время Великой Отечественной войны, Аркадия Петровича Гайдара. Совет дружины организовал переписку с музеями А.Гайдара, оформил выставки и стенды, посвященные жизни и творчеству писателя. Проходили гайдаровские чтения, конкурсы инсценировок по произведениям Гайдара.

Необычным занятием было распространение среди населения художественной литературы. Книжный магазин села Началово предлагал свою продукцию, а пионеры ходили по селу и предлагали книги жителям. Они были разные, предназначались для людей различного возраста. Юные распространители изучали спрос: одни просили детские, другие – приключения, третьи – о войне, о любви… Тогда читали все, не только дети, взрослые, но и пожилые.

В летнее время формировалось звено по выращиванию тутового шелкопряда. В течение месяца день и ночь дети ухаживали за гусеницами, кормили их листьями тутника, выдерживали температурный режим, следили за влажностью. Особенно трудно было, когда начиналось интенсивное поедание листьев. Листья надо было постоянно подкладывать, чтобы коконы сформировались правильно и соответствовали определенному весу. После сдачи коконов на полученные деньги пионеры ездили на экскурсии в город Астрахань, Волгоград, Пятигорск, Ессентукки и другие города.

Отряд имени Наташи Качуевской вел активную переписку с матерью Наташи Качуевской Александрой Леонидовной, проживающей в Москве, а также с музеями Волгограда и других городов. А еще была у них мечта побывать на местах боев, где воевала Наташа, где она погибла, в поселке Холхута в калмыцкой степи. Поехали в конце учебного года. В автобусе было тесно, жарко, хотелось пить, но никто не жаловался, не хныкал. Все чаще попадались обелиски, скромные памятники погибшим солдатам. Автобус подъехал к школе, у которой стоял памятник Наташе Качуевской. Как пояснила старая калмычка, он был сделан на средства жителей села, благодарных московской девушке, защищавшей это маленькое, затерянное в степях село. Она пояснила, что в 3-4 километрах от села есть еще один памятник Наташе, там, где она погибла и была похоронена. Внук старой женщины вызвался проводить.

На земле, несмотря на прошедшие десятилетия, остались раны, нанесенные войной: всюду сохранились окопы. Хотя они были наполовину засыпаны, мальчишки тут же нашли массу военных «сувениров»: осколки снарядов, каски, патроны. Все было проржавевшим и, конечно, не безопасным. Кто-то из мальчиков откопал неразорвавшийся снаряд и спрятал в своей сумке.

А на холме скромно блестели на солнце два обелиска, один из них Наташин. Именно здесь ее похоронили в далеком 1942 году однополчане. Место захоронения было ухоженным: много искусственных цветов, венки и рядом свежие полевые цветы. Пионеры положили на могилу маки и тюльпаны и долго стояли молча. На обратном пути ребята молчали. Кто-то дремал, кто-то вполголоса что-то спрашивал, но не пели как обычно. Каждый вез домой частичку той далекой войны, а Попов Г.В. (директор школы) и Красильников В.А. (учитель физкультуры) по очереди держали всю дорогу в руках тот неразорвавшийся снаряд, что изъяли у мальчишек. По настоянию завуча школы, участника войны Чебакова В.Ф. этот опасный для жизни снаряд был обезврежен. Ребята долго оставались под впечатлением этой незабываемой поездки.

Другим интересным занятием были концерты художественной самодеятельности, которые предназначались жителям Бирюковки и других сел. Артисты сами готовили стихи и песни, танцы и сценки, подбирали незатейливые костюмы. Их всегда встречали доброжелательно, аплодисменты зрителей были лучшей наградой за выступление.

Работа с детьми требовала энергии, задора и времени. Ее хватало на всё: на пионерские сборы и комсомольские собрания, субботники и концерты, походы и соревнования, военизированные игры и костры. Вспоминает Валентина Александровна: «И сегодня спустя десятилетия, красный галстук вызывает у меня волнение: так много связано с пионерством памятных событий. Конечно, работая в школе, невозможно было учиться, выбор был подготовлен с детства – учитель словесности».

7. Так в 1972 году она стала студенткой филологического отделения Астраханского государственного института имени С.М. Кирова и через пять лет, получила диплом. Я узнала, что в 70-е годы из первокурсников ВУЗов 60% было детьми рабочих и колхозников. Для имеющих трудовой стаж и демобилизованных из армии устанавливался более низкий проходной балл, а члены приемных комиссий получали негласные рекомендации проявлять снисходительность к абитуриентам из рабочих семей и к сельским жителям.

Приехав в Бирюковку, Валентина Александровна сначала работала в старом мазанном глиной одноэтажном здании. Оно было построено на Школьной улице в 60-х годах вместо здания старой семилетки, стоящего напротив парома. Сейчас в этих домах живут семьи. В 70-х годах здание стало крениться, его решили укрепить и обложили кирпичом по периметру. Но рождаемость росла, приезжали новые люди, и эта школа стала тесной. В 1987г. школьники переехали в новое двухэтажное каменное здание на улице Юбилейной.

Начиная работу старшей пионервожатой, она прошла через все ступени учительской профессии: была учителем- словесником, классным руководителем, воспитателем лагеря труда и отдыха, заместителем директора по методической работе, назначалась районным экспертом по аттестации учителей, проверке сочинений выпускников, претендующих на золотую медаль, руководила методическим объединением. Особенно запомнились выпускникам школы литературные вечера, которые готовила Валентина Александровна. Старшеклассники превращались в Татьяну Ларину и Евгения Онегина, декабристов, Пушкина. В костюмах, соответствующих той эпохе, под музыку позапрошлого века они разыгрывали спектакли. Большим событием в нашей школе стало празднование двадцатилетнего юбилея школы в 2007г. К этому юбилею была создана летопись школы. Оказывается, Валентина Александровна как классный руководитель выпустила четыре класса, ведя их с пятого до одиннадцатого. Все они были замечательными и оставили свой след в истории школы.

Из воспоминаний Валентины Александровны: «В жизни мне всегда везло на хороших людей. А в самом начале педагогической деятельности рядом были опытные наставники Бушуева В.В, Климова А.Г, Мельникова М.С, и другие. Всегда находила поддержку у своих молодых коллег Ширяевой А.В, Попова Т. В. Посчастливилось мне работать под руководством заслуженного учителя РФ Любченко Клавдии Анатольевны, которая много сил вложила в благоустройство школы и ее территории. Всю жизнь рядом со мной были люди, понимающие и поддерживающие меня Федорченко Людмила Степановна, Нестеренко Клаем Зулхажаевна, Карташова Ирина Викторовна и другие. За эти годы выросло целое поколение новых учителей, многие из них мои бывшие ученики Торсукова Ирина Михайловна, Чернов Алексей Павлович, Красильникова Ольга Валерьевна, мой сын Виталий».

Ее педагогическая деятельность отмечена государством. Она получила звания: «Старший учитель», «Отличник просвещения». В 2004 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин Приволжского района ». Среди жителей села немало ее выпускников, некоторые из них приводят в школу не только своих детей, но и внуков

По началу квартиры в Бирюковке Красильниковой не дали. Каждый день она или пешком, или на мотоцикле (вот где пригодилось умение обращаться с техникой!) добиралась до парома (паром шел через ерик Сухой Рычан напротив дома Иванниковых, моста тогда не было), а оттуда до школы. Ближе к зиме разместили Валю в земляном бараке, который местные жители окрестили «восьмеркой» (там было восемь квартир). Он соответствовал своему названию: земляной пол, земляные стены, даже потолок был земляной.

Здесь же в Бирюковке она вышла замуж за Овчинникова С. П., родила трех сыновей. В конце 50-х – начале 70-х годов в селах стали открывать школы, детские сады, проводили водопровод, дороги, газифицировали пригородные поселки. В Бирюковке в 70-е годы были построены двухэтажные дома со всеми удобствами. А колхоз имени Шести павших коммунаров построил для своих колхозников двухквартирные дома. Многодетные семьи получили поддержку от государства. Совхоз «Овощевод» и совхоз «Восход» строили дома для своих рабочих. В 1985 году Овчинниковым, как многодетным, дали трехкомнатную квартиру в «Юбилейке» (так в селе называют двухэтажные дома на улице Юбилейная). Но жить в квартире городского типа, без возможности вести свое приусадебное хозяйство Валентина Александровна не хотела. Вскоре муж договорился с П.Колдаевым, и семьи обменялись квартирами. Теперь семья Овчинниковых жила в двухквартирном доме, построенном совхозом «Восход», имела участок земли под огород и могла содержать скотину.

Сельский учитель той поры получал 70-80 рублей, что составляло 81% средней заработной платы промышленного рабочего. Цены на основные продукты питания не менялись долгие годы и были очень низкими. Зато одежда, обувь, электроприборы стоили дорого. Пару туфель можно было купить за 50-60 рублей, сапоги женские – за 150-200 рублей, телевизор черно-белый стоил 230-260 рублей, а цветной 600-700 рублей. Рост денежных доходов позволял людям покупать товары повседневного спроса и бытовую технику. В 1970г. на 100 советских семей приходилось 70 радиоприемников, 50 телевизоров, 7 магнитофонов, 30 холодильников, 7 мотоциклов, 2 автомашины, 50 велосипедов. Росли и банковские вклады населения, потому что не всегда можно было купить то, что хотелось. Люди мечтали о комфорте. Появилась возможность покупать мебель, красивую посуду, бытовые приборы, ковры, расширять свой гардероб, создавать домашние библиотеки (в 70-х годах начался книжный бум). Телевизор, проигрыватель, холодильник постепенно перестали быть свидетельством благосостояния и превратились в обычные предметы домашнего обихода.

Но в конце 80-х годов дешевая продукция стала исчезать с прилавков магазинов. Появились словечки «выбросили» (значит, завезли товар), «достать» (значит купить). Они были вызваны товарным дефицитом. К 90-у году в свободной продаже не было ни мебели, ни посуды, ни постельного белья. Мыло, стиральный порошок, сигареты продавались нормировано. По талонам покупали сахар. Причем давали товар только местным жителям. Кто-то приспособился к рыночной экономике, но не Валентина Александровна. В 1993-1996гг было особенно трудно: зарплату задерживали на три- четыре месяца. Некоторые тогда уволились из школы. Валентина Александровна осталась верна своей профессии, к тому же было понимание того, что в ее годы устроиться на другую работу трудно, почти невозможно.

Сыновья окончили Бирюковскую школу, нашли свое место в жизни. Старший, Андрей, подполковник милиции, также окончил педагогический институт, 15 лет проработал старшим инспектором по делам несовершеннолетних. Средний, Валерий, после службы в рядах РА, работает охранником. Сейчас у Валентины Александровны подрастают шесть внучек и один внук.

Однажды, много лет назад, приехав в Бирюковку, даже не предполагала Валентина, что она станет ее второй малой родиной. Валентина Александровна мужественный и совестливый человек, воспитанный своей эпохой. Да, жизнь стала труднее, меняются ценности, больше ценится индивидуализм, успешность, финансовое благосостояние. Валентина Александровна всегда думает о других, помогает бескорыстно людям. Она не вписывается в рыночную экономику, и мне жаль, что таких людей становится все меньше и меньше. Ведь не хлебом единым жив человек!

из исследования «Учителями славится Россия!» Чамсаева А.

БУШУЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

Валентина Васильевна Манцурова родилась в 1919г. Окончила учительские курсы и работала учителем математики в с.Тузуклей, где и познакомилась со своим будущим мужем Константином Ивановичем Бущуевым. Молодые люди поженились, но началась война.

В 1941г Константин Иванович был призван в РККА в качестве переводчика. Еще до войны он проявил хорошее знание немецкого языка, около года он прожил под Костромой, где общался с немцами, кроме того он знал пять языков. Он участвовал в Сталинградской битве, был тяжело ранен, после лечения в госпитале его комиссовали, и Константин Бушуев вернулся домой.

В 1943г в семье родилась дочь Эльвира. Семья постоянно переезжала с места на место, жили в Сизом Бугре, Зеленге, на Кировском: ветеринара посылали туда, где вспыхивала эпидемия и начинался падеж скота.

После войны семья переехала в поселок Кировский, Бушуевы стали работать в школе. В 1952г они приезжают в поселок Бирюковка. Константин Иванович работал учителем немецкого языка и истории, а Валентина Васильевна преподавала математику. В 1953г родилась вторая дочь Таня. Чувствуя недостаток образования, чета Бушуевых в 1957 году окончила учительский институт.

Жили Бушуевы рядом с сельским парком в доме, который старожилы до сих пор называют «директорским». В нем постоянно кто-нибудь оставался на ночлег. Валентина Васильевна ворчала, но Константин Иванович никому не мог отказать. Часто собиралась сельская молодежь, слушали приемник, танцевали под пластинки, отгадывали отрывки из опер. На общественных началах он заведовал клубом, ставили спектакли «Без вины виноватые» А. Островского и другие. Константин Иванович был большим выдумщиком: на сцене сельского клуба он умудрялся ставить балет Бизе «Кармен»! Бушуевы часто посещали спектакли приезжих трупп. В декабре 1957 на сцене клуба ставили концерт, посвященный Дню Конституции. Константин Иванович лихо отплясывал в хромовых сапогах, атласных шароварах и красной рубахе. Но неожиданно он упал, несколько дней он пролежал с температурой и через неделю скончался. После его смерти Валентине Васильевне было очень тяжело.

Валентина Васильевна работала завучем школы, с 1961г стала учить детей в начальных классах, работала до 1980г. Многих бирюковцев она научила читать и писать. Много отдала сил, терпения и добра мальчишкам и девчонкам, своим ученикам. Она принимала активное участие в художественной самодеятельности, выступала на сельской клубной сцене в роли Дормидонтовны в спектакле «Свадьба в Малиновке», читала лекции, была депутатом сельского совета. За свой труд она была награждена званием «Отличник народного просвещения». В 2000г Валентины Васильевны не стало.

Нелли Борисовна Кудина

Нелли Борисовна родилась 2 сентября 1939г. в Баку в семье нефтяника и домохозяйки Мамедовых. Помнит, как ее мать дежурила в лазарете, ухаживая за раненными, которых привозили с фронтов Великой Отечественной. А в 1948г в Баку появились дети из разрушенного после землетрясения Ашхабада. Многие бакинцы, в том числе и Мамедовы, проявили гостеприимство, помогали пострадавшим, чем могли.

О профессии учителя в детстве и юности и не мечтала, не до того было. Когда переехали в Астрахань, у нее умерла мама. Нелли тогда училась в 10 классе. «И остались мы одни в чужом городе», - вспоминает она. Нелли начала свою трудовую деятельность ученицей на табачной фабрике, потом стала разнорабочей на стройке. Вернувшись в Баку, поступила в техникум советской торговли. Но на последнем курсе поняла – не её это призвание. Вернулась в Астрахань, подала документы на вечернее отделение педучилища. В обкоме ВЛКСМ ей предложили поработать пионервожатой в школе №11 (имени Гейдара Алиева). А позже рекомендовали отправиться на работу в село, где был дефицит учительских кадров. Так Нелли Мамедова оказалась сначала в прифермерском поселке Болдинском, а через полгода – в Бирюковке. Городская девушка с первого взгляда влюбилась в небольшое уютное, утопающее в зелени село. Быстро стала своим человеком для бирюковских старожилов. Встретила здесь свою судьбу – Германа Михайловича Кудина.

Нелли Борисовна учила меня с первого по четвертый класс. Много сил и души она отдавала, чтобы мы несмышленыши, научились писать, читать, считать, всегда была серьезным учителем, строгим и справедливым. Всех могла понять и всем старалась помочь. Нелли Борисовна ввела в Бирюковской школе традицию шефства старшеклассников над первоклассниками. Вожатые проверяли наши тетради, следили за внешним видом. И это дисциплинировало.

Каждый день, сидя за партой, я восхищался моей учительницей. Она гордо стояла у доски и объясняла урок, держа указку в испачканных мелом руках. А мы, резвые на переменах, на эти мгновения замирали и слушали слова учительницы с открытом ртом. Я помню это, как будто всё происходило вчера.

В коллективе учителей школы Нелли Борисовна была инициатором многих мероприятий. Благодаря ей и неравнодушным коллегам, таким как Валентина Васильевна Бушуева, Григорий Васильевич Попов, Валентина Александровна Овчинникова, Валерий Александрович Красильников, жизнь в школе и селе била ключом. Так по инициативе Нелли Кудиной в школьном коридоре вывешивали большой «Экран успеваемости» с оценками за день каждого ученика. А возле сельмага, на людной месте был стенд со стенгазетой для родителей «Семья и школа». Из нее сельчане узнавали о свежих школьных новостях. Родители делились опытом воспитания детей. Школьные вечера, походы, месячники по сбору металлолома и макулатуры, фестивали и конкурсы, субботники – этот нескончаемый поток мероприятий проводился при деятельном участии Нелли Борисовны. Лучшие школьники поощрялись экскурсиями в Москву, Волгоград, Баку, Харьков. Нередко Нелли Борисовна, не считаясь с личным временем, возглавляла эти туристические группы.

Неутомимой и деятельной Нелли Борисовне было порою тесно в стенах школы. Она была в числе заводил сельской молодежи. Активно участвовала в агитбригаде. Артисты (в их числе и мои родители) выступали не только в Бирюковском клубе, но и в клубах соседних сел. Я, тогда ещё пацан, открывал им занавес.

«Однажды мы вернулись с областного смотра агитбригад с богатыми трофеями, - вспоминает Нелли Борисовна. – Каждый был награжден грамотой, а в целом наш коллектив – баяном и костюмами». Шквал аплодисментов обычно вызывала песня «Бирюковка родная» и задорные частушки. И не только про передовиков, но и с критикой сельских недостатков, по тем временам это было смело и даже дерзко. Вот как, например, пели частушки про бездорожье: «До Началова асфальт, за Началовом асфальт. По селу ехать придется, всё нутро перевернётся!»

В 1970г перед новогодними елками случилась трагедия, разделившая жизнь Нелли Кудиной на «до» и «после». В Бирюковке трагически погиб молодой учитель, и Нелли Борисовна во главе делегации учителей и учеников отправилась на похороны в его родной Красный Яр. При въезде в Астрахань, в условиях гололеда, бирюковский совхозный УАЗик в лоб столкнулся со встречной машиной, перевернулся и загорелся. Потерявшую сознание Нелли Борисовну вытащили из этого ада последней и доставили со страшными ожогами лица и тела в больницу. Трагедия почти убила ее, но не сломала. Нелли Кудина вышла из этой истории с гордо поднятой головой, показала своим примером всем – за жизнь нужно бороться и не опускать руки, чтобы не случилось. Она продолжала полноценно трудиться и приносить пользу людям.

По инициативе Нелли Кудиной в память о первом космонавте был разбит школьный парк. Это благодаря ее хлопотам как депутата сельского совета безымянные улицы Бирюковки обрели названия: Набережная, Советская, Школьная, Комсомольская, Пионерская. Благодаря ее стараниям 9 мая 1975 года, в День тридцатилетия Победы, в Бирюковке был торжественно открыт обелиск в память о погибших и не вернувшихся с войны односельчанах. На нем плиты с именами пятидесяти одного воина – бирюковца, эти имена Нелли Борисовна восстановила, опрашивая старожилов и по архиву, будучи парторгом совхоза «Восход».

Нелли Кудина уже не чувствует себя городским человеком. Ближе к пенсии переехав из Бирюковки в Астрахань и проработав 20 лет в Началовской школе, Нелли Борисовна по-прежнему считает себя сельской, бирюковской. Она живо интересуется бирюковскими новостями, радуется, если у её бывших учеников всё хорошо, поддерживает связь с бывшими коллегами.

В 2022г. Нелли Борисовны не стало.

Сергей Попов, ученик Н.Б.Кудиной

ЕВДОКИЯ ФЕДОРОВНА ПОПОВА,

учитель начальных классов

Чёрный цвет войны

Евдокия Фёдоровна Косиненко (Попова) родилась 5 февраля 1933 года в станице Удобная Отрадненского района Краснодарского края в семье колхозницы Татьяны Сергеевны и конюха военкомата Фёдора Ефимовича.

Её отец Фёдор Косиненко с сестрой росли сиротами. Федор батрачил у кулаков, потом работал в колхозе. Перед финской войной его призвал военкомат, где он проходил службу до Великой Отечественной. Из станицы Удобной на фронт ушёл 7 июля 1941 г., а в конце марта 1943-го погиб под городом Севском Орловской (ныне Брянской области). Его единственной дочке Евдокии было тогда семь лет. В 1942 году осенью в станицу Удобную вошли немцы.«Они выгнали нас из дома, мы жили в сарае, - вспоминала Евдокия Фёдоровна. – Кур, свиней перерезали, погреб опустошили, и питались мы чем придётся».

Похоронка пришла в дом Косиненко весной 43-го.Татьяна Сергеевна не верила в гибель мужа, всё ждала от него весточки. Ведь были случаи, когда ошибались – на войне всякое бывало. «Но, увы, это не наш случай, – рассказывала моя мама, сельская учительница Евдокия Фёдоровна Попова. – К лету 43-го года с фронта вернулся в Удобную наш станичник Максим Хлыстунов. Он был в той же части, что и отец. Приехал больной после тяжёлого ранения и вскоре умер. Но успел рассказать подробности гибели отца».

Красноармеец Косиненко страстно любил лошадей, был отличным наездником. Участвовал в конно-спортивных соревнованиях. В военкомате служил конюхом, возил на лёгкой тачанке военачальников и ухаживал за лошадями. Так его отправили на фронт вместе с ними. «Маме он написал с фронта, чтобы она не беспокоилась, потому что ему ничего не угрожает, так как он служит при обозе, доставляет на фронт снаряды, продукты, а с передовой – раненых, – продолжает рассказ Евдокия Фёдоровна. – В тот роковой день, 7 июля 1943 года, он приехал с обозом боеприпасов. Остановились они на каком-то небольшом заводике неподалёку от г. Севска, в лесочке. Сначала всё было сравнительно тихо. Отец был при лошадях: кормил их, поил, чистил. Но тут налетели фашистские самолёты. Началась бомбёжка. Кто успел – скрылись в лесу. Отец же хотел выпустить на волю перепуганных коней, хотя друзья его самого звали скорее укрыться в лесу. Но разве он мог бросить своих четвероногих друзей?» А потом, как рассказывал сослуживец, было прямое попадание бомбы – и всё кончено! На месте конюшни и завода остались воронки, а вокруг – разбросанные истерзанные тела.

Гибель отца перевернула жизнь Евдокии Фёдоровны. Она росла безотцовщиной. По окончании школы поступила в Черкесский пединститут. Её мама, вдова Татьяна Сергеевна, каждый раз преодолевала пешком путь из Удобной в Черкесск, чтобы принести дочке студентке хлеб, сало и картошку. По окончании института, в 1957 году, Евдокия Косиненко приехала по распределению в Астраханскую область, в село Ново-Рычан Володарского района. Вышла замуж за моториста баркаса Алексея Попова. В 1958 году молодая семья переехала в село Бирюковка. Многие годы Евдокия Фёдоровна проработала в начальной школе посёлка Кульпа, а затем – учителем русского языка и литературы в Бирюковской восьмилетней школе. Воспитала двух сыновей.

В конце жизни сбылась мечта Евдокии Фёдоровны: благодаря поискам сына, журналиста Сергея Попова удалось найти могилу её отца, солдата войны Фёдора Косиненко. И они совершили поездку в город Севск Брянской области, возложили цветы на месте воинского захоронения.

«Отец ваш – настоящий герой, – сказала в Севске Евдокии Фёдоровне руководитель отряда следопытов «Поиск» Татьяна Каташонова. - Про кубанских казаков говорили так: «Это отважные люди». Им доверяли самые ответственные участки боя. Под Севском погибло 1500 только казаков. Именно они переломили положение – и 27 августа наш Севск был освобождён».

Как жаль, что Татьяна Сергеевна Косиненко так и не узнала, где похоронен её муж. После войны она так и не вышла замуж, до последних своих дней жизни ждала своего Федю. А 9 мая надевала чёрный платок. Для Евдокии Фёдоровны Поповой светлый День Победы тоже всегда был окрашен в чёрный цвет.

Сергей Алексеевич Попов, сын.

Вход для администратора

Вход для администратора